Vol.10

Blindhunter shirt

盲点ハンター

檜山 晃さん

普段着に適した、普遍的なワークウェアーを作り、シーズンによってほぼ変えることなくコレクションを制作してきたHandwerker。毎回、魅力を感じる仕事をしている方に着ていただき、撮影を行ってきました。

「せっかくいろいろな職人の方に着ていただくなら、1アイテムだけでも、その職業のためだけのアイテムをデザインしよう」と、2018AWから、ひとつの職業の方とともに、作業するための服を作るシリーズをスタートしました。

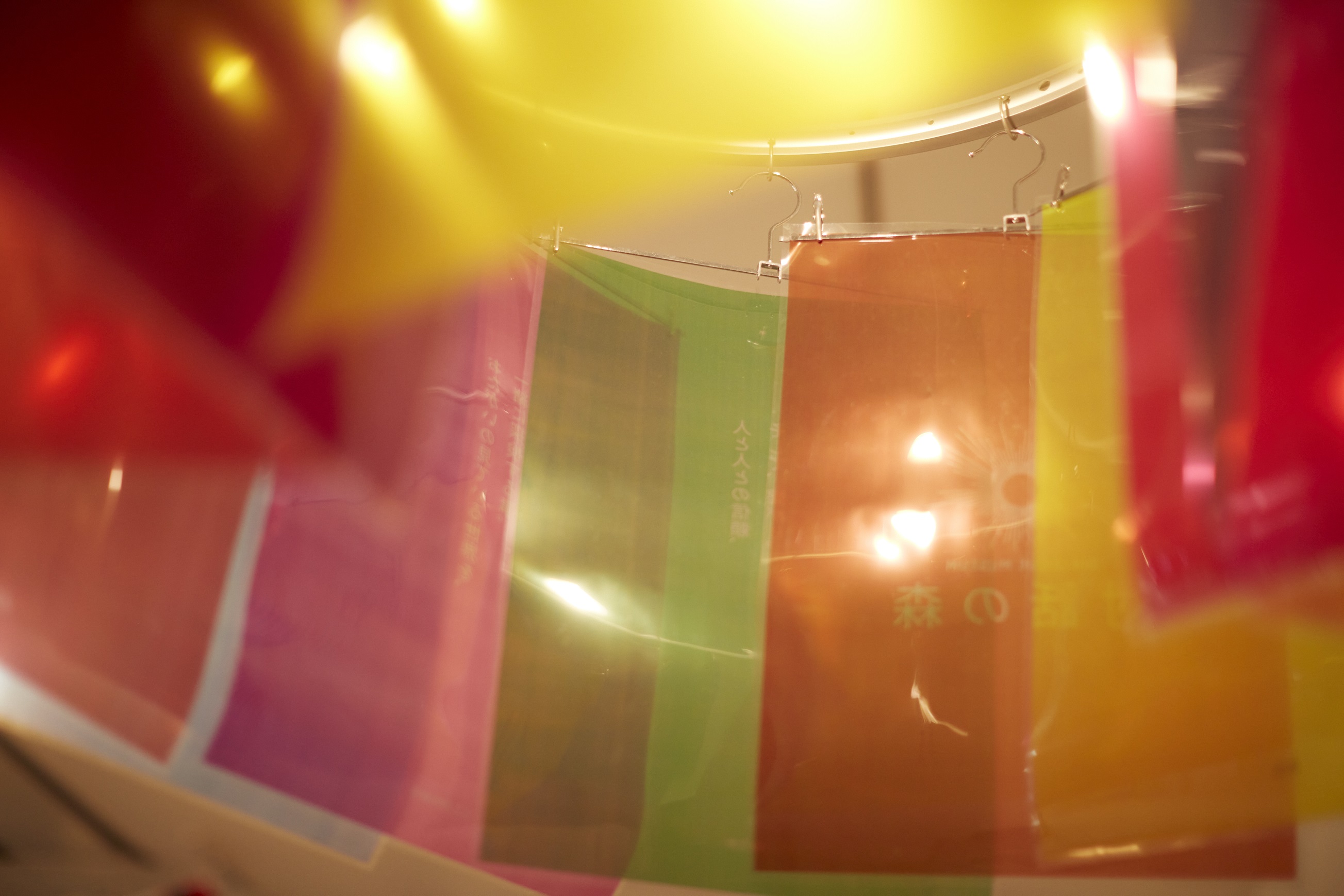

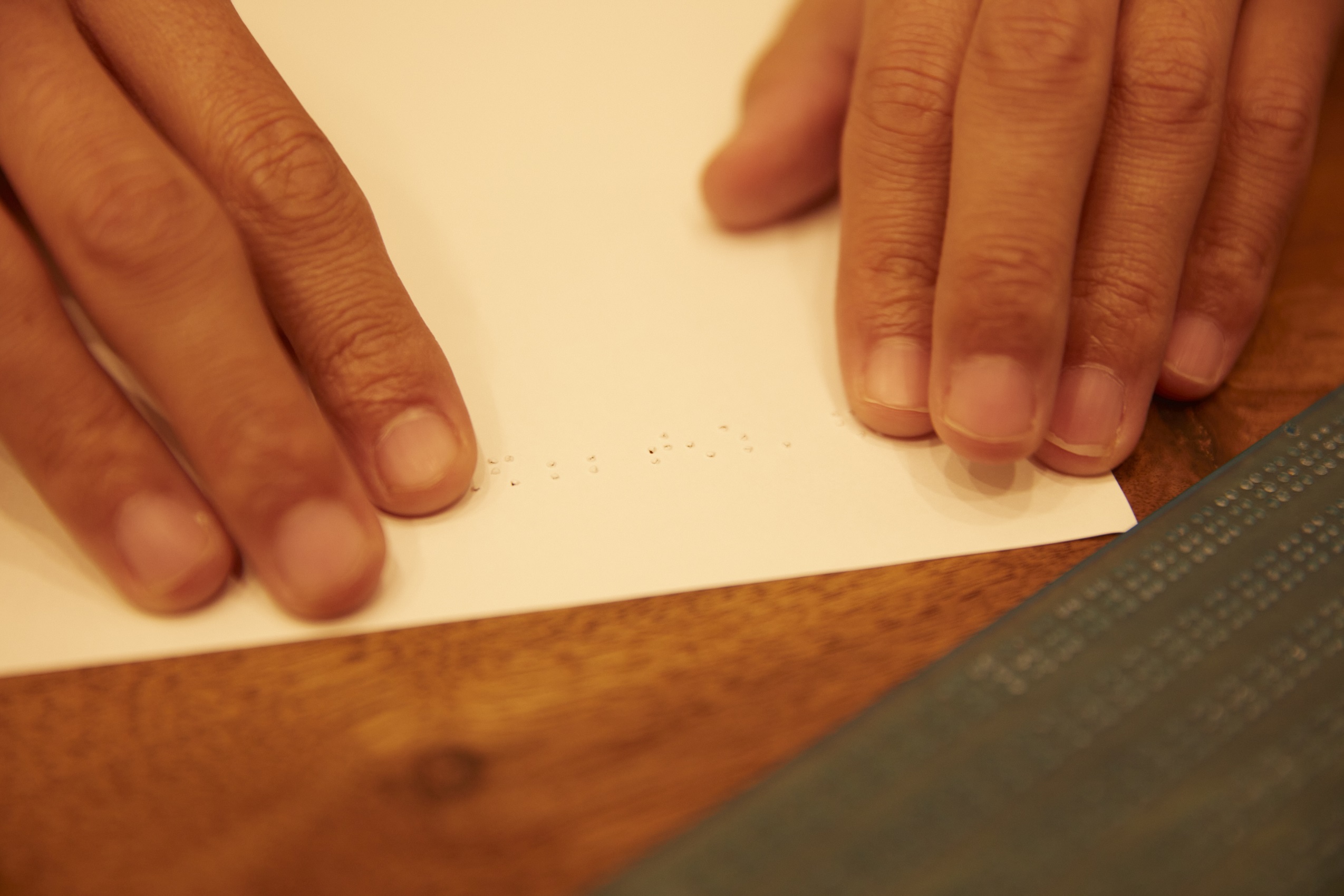

1988年にドイツの哲学博士、アンドレアス・ハイネッケによって発案され、1999年に東京で初開催されて以降、日本で23万人以上を動員してきた「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」。「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」とは、完全に光を閉ざした“暗闇”で、聴覚や嗅覚など、視覚以外の感覚を使って日常生活の様々な事柄を体験するエンターテイメント形式のワークショップのこと。「人が得ている情報の80%は視覚から」といわれており、ふだんから目を使わない視覚障害者によって、暗闇の中、導かれる体験は、多くの人々に新たな感覚や行動を起こすきっかけをもたらしています。 視覚障害者の檜山さんは、「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」でアテンドを務めて今年で20年。今の仕事やふだん考えていること、着ている服のことを中心に、日頃から檜山さんがみている世界について教えていただきました。

----------小さい頃はどんな仕事に憧れていましたか。

子どもの頃は、商店街の八百屋さんに憧れていました。ダミ声の「いらっしゃい、いらっしゃい」というのを聞いて、子どもながらに真似をして。八百屋のなんたるかということには興味がなくて、その声、そのしゃべり方をやってみたいと思っていました。 目が見えない人の仕事の選択肢はとても限られていて、小学生、中学生になると、まわりの大人たちからは「マッサージ師になるんでしょ」と言われていたし、自分でもそう思っていました。でもインターネットが普及し始めた高校生の頃、恩師に「目が見えなくても、画面を読み上げる機能でインターネットっていうものにアクセスできるよ」と教えてもらって。それからコンピューターの勉強をして、だんだん興味の範囲が広がっていきました。短大に進学して、卒業後はコンピューター関連の仕事につくことも考えましたが、その道はむずかしいなと感じていた頃に今の仕事に出会いました。

----------アテンドの仕事についたきっかけを教えてください。

アテンドスタッフを経験した友人が、たまたま僕にその話をしてくれて。「おもしろそうだね」と言ったら、「また秋に開催するみたいだから、やってみたら」「檜山くん、向いてる気がする」と言ってくれたんです。そのときは短大を出たばかりでちょうど暇だったので、さっそく門を叩きました。

僕が関わり始めた2002年は、まだ今のように常設ではなくて、開催できる場所が見つかったら、その場所で短くて1週間、長くて3カ月、イベントという形で開催していました。実際にアテンドをやってみると、1週間があっという間で、「もう一生できないのかな」とさみしく感じるほど楽しかった。お客様の話し出すタイミングが重なったり、ぶつかったりしたときの「ごめんなさい」「いえいえ」というやりとりが自然で心地よかったり、それぞれの人の感覚的な発見や表現方法がおもしろかったり。アテンドの仕方を教えてくれる先輩はいなかったのですが、むずかしいというより、楽しいという感覚のほうが大きかったんですよね。これまで知らなかった新しいことだったし、目が見えない人が案内をするという逆転の発想も心に響きました。

それから開催情報を追いかけたり、代表に「次はいつやるんですか」と聞いたりしていました。翌年に開催が決まって、また一週間やってみて、「おもしろいな、もう一回やりたいな」と思ったので、代表に「次は企画から手伝わせてください」と伝えて、3年目、4年目と続けました。2009年、僕が8年目のときに東京の外苑前に常設会場ができて(2017年にクローズ)、2020年に浜松町にあるアトレ竹芝にダイアログ・ダイバーシティミュージアム「対話の森」ができて。今年の秋で、関わって20年になりましたが、始めたときはこんなに続くとは思っていなかったですね。

----------世界で唯一、日本だけがオリジナルのコンテンツがあるんですよね。

欧米は自分のことを主張していかないと埋もれてしまう文化ですが、日本はわびさびや奥ゆかしさを重んじる文化で、欧米と日本ではコミュニケーションのあり方に違いがありますよね。普通は発案者なら「こうやってほしい」と考えそうですが、ハイネッケ博士が来日した際、代表理事の志村季世恵と対話したうえで「日本らしさを理解し、尊重したい」ということで、日本での開催は志村によるカスタマイズが許されています。暗闇で何をすると楽しいか、すでにあるアイデアをこう展開したら楽しいんじゃないかなど、アテンドも企画を出し合ってコンテンツを練っています。

ドイツと日本は、なぜ「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」をやるかという目的も違いますね。ドイツは日本より、視覚障害者の雇用を増やすという目的がより強いです。あとドイツは装置産業というか、セットをつくり込んで、その世界に没入させますが、日本はそこまでお金をかけた設備をつくれない。たとえつくっても日本人の性質上、飽きてしまうんですよね。だからベーシックな設備を使って、その上で何をやるのかというところが日本らしさだと思います。日本は四季もあるし、台風や地震があって建物をつくり直すことが多かったりと移り変わっていくよさがありますよね。毎回、体験していただく内容はライブです。常に、もっと楽しくなるようにとコンテンツをつくり続けています。

リピーターのお客様は、ドイツでは自分が体験したことを再確認に来る方が多いけれど、日本ではプログラムが変わったから来る方が圧倒的に多い、という話を聞いたことがあります。リピーターの方は結構多くて、顔なじみというか、声を聞いたら「あ、○○さん」とわかる方もいらっしゃいます。

働き始めて2、3年後にドイツに行って、本場の「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」を体験しました。元は倉庫として使われていた場所だったので広くて、セットの作り込みがすごかったです。暗闇を入っていくと公園があって、吊り橋を渡ると街になっていて。僕が行ったのはハンブルグという港町にあるところだったのですが、街をブラブラしていたら船があって、みんなでモーターボートに乗って。風が吹いてきたり、水しぶきが飛んできたり、ボートが揺れたりするんです。その後、カフェに行って飲み物を飲んで。日本とはまた違って、アトラクションみたいなおもしろさがありました。

----------お客様を迎えるときはどんな気持ちですか。

何回やっても、毎回「初めまして」なので、緊張します。とはいっても20年になるので、「これから案内をするぞ」という緊張感ではなくて、初めての方との出会いが楽しみという緊張ですね。どんな人たちなんだろうって。まわりに集まっていただいても、声を出してもらわないと、男性なのか女性なのか、様子もわからないのでドキドキします。「こんにちは」と言って、「こんにちは」と返ってくるのを聞くと、安心しますね。その声の大きさで、「ちょっと緊張気味だな」「ワクワク全開なんだな」というのもわかります。

お客様を案内しているときは、出会った皆さまと楽しく過ごせたらいいな、どうやったらより楽しくなるかな、というのを考えています。

ここは小学校1年生から体験できるので、お子さんが多い回もあるし、年齢が上の方が多くて落ち着いた雰囲気の回もある。お迎えするお客様によって、どんなトーンで、どんなお話をするかは変えるつもりでいるのですが、気づくと自然と変わっています。一回の定員は8名なのですが、僕だけでなく、お客様同士も初めましてなので、ここで出会ってから、体験する中でお互いを思い合って、だんだんチームができていって……というのが、毎回、おもしろいなと思います。「こっちだよ」と声をかけたり、手を引いてあげたり。暗闇は人との距離が縮まるのが圧倒的に早いんですよ。

----------これまで印象的だったお客様はいらっしゃいますか。

子どもですね。子どものほうが暗闇に慣れるのが早いんですよね。大人と違って子どもは「怖い、怖い」と口にするので、怖がっているように感じますが、いざ中に入って時間が経つと、大人より動き方が早い。大人になると経験を積んでいる分、「いつかこの空間に壁が来るだろう」「ぶつかったら痛いよね」というのがよぎるけれど、子どもは「暗いね」「楽しくなってきた、あっちに行ってみよう」「ぶつかった、痛い。あ、壁だった」みたいな感じ。感性も豊かだから、慣れてだんだん動きが活発になってくると、子どもたちの中で僕が“案内する人”というのが取っ払われていきます。「ひやまっち(檜山さんのニックネーム)、あっちにおもしろい形の岩があったよ」とか言うんです(笑)。「それ、さわりたいから連れて行ってよ」と言うと、今度はその子が案内役になって、役目が交替する。大人ならないことだし、刺激的ですよね。

----------好きなことは何ですか。

野球が好きです。テレビだと何が起きたかがわからないから、ラジオで聴くことが多いです。 ラジオの実況中継の説明は「今、フライが上がった」「とった」などと細かくてわかりやすいから、ずっと聴いてますね。学生の頃に部活で視覚障害者野球、今は「グランドソフトボール」という名前になっているのですが、それをやっていたので、グラウンドを想像しやすいんですよね。一塁、二塁、三塁があって、外野はライトとセンターとレフトがいて、どの位置を守っていて、というのがわかるから、中継を聴いたらイメージができるんです。グランドソフトボールは、地面に転がるボールの音を聞いてバットで打ったり、飛んできたボールも転がる音やバウンドする音を聞いてとるので、本当に集中していないとボールがどこにあるかわからない。むずかしいけれど、おもしろかったですね。 あと子どもの頃から電車が好きで、一時は離れていましたが、最近、また熱が戻ってきました。 YouTubeで電車に乗っている動画や駅の仕組みを解説している動画をよく見ています。自分が乗るより、いろんな仕組みを知るほうが楽しくて。鉄道の運行や会社の経営など、電車に関わることをいろいろ知りたいんですよね。

----------服は好きですか。

好きですが、バリエーションはそんなに持っていないです。Tシャツとシャツとニットぐらい。 買うときは、目が見える人に「青いシャツ」など、その服の色や特徴を教えてもらって、手ざわりとひもづけて記憶していきます。質感やポケットの場所、刺しゅうがあるかないか、シャツなら襟にボタンがついているかついていないか、などですね。そうはいっても、だんだん忘れてしまうのですが。 ボタンがつまみづらかったり、羽織るときに袖を探すのが大変だったり、脱ぎ着に時間がかかる服は 敬遠しがちかもしれないですね。

----------今回、一緒につくったシャツはいかがでしたか。

着た感じは違和感がないけれど、後ろ前に着られることや襟のデザインなど、構造が少し変わっているので、頭と体が一致しなくてまだ慣れないですね。

着替えながら「やっぱり不思議だ」と言ってしまいました(笑)。

あとポケットってだいたいは縦型で、上からものを入れますよね。このシャツのポケットは斜めだから、使いやすさもあるけれど、ちゃんとものがおさまるかなという不安が少しだけありました。ふだんシャツを着るときより集中力が必要だし、いつもは着る、羽織る、脱ぐというのは意識しなくても体が勝手にできてしまいますが、「シャツを着ている」というのをすごく意識させられます。そこがおもしろいところですね。見た人は「あれ」って思うかもしれないけれど、体はすごく自然でいられます。まわりからどう思われようが、服の中の人、つまり体が正解を知っているから。

毎日、この形を着るとなったらきっと大変だと思うけど、着てみたい。どんなことも「面倒くさそう」「大変そう」と思わずに、「おもしろそう」と思いたいです。

----------これからやってみたいことはありますか。

新しいこと、やったことがないことをやりたいという気持ちは、昔から持っているほうです。わからないならやっちゃえばいいや、と思っているところがありますね。

今、やりたいことリストに入っているのはバーテンダーです。以前、暗闇のプログラムで飲み物を出していたことがあって興味を持ちました。人の話を聞くのが好きだし、今、知らない人同士をつなげる仕事をしているから、その経験や心構えがいかせるんじゃないかなと思います。お酒も好きですし(笑)。あと書くことが好きなので、本を出してみたいです。あとは少年野球チームの監督ですね。目が見えない人が監督をやっているというのも、おもしろいんじゃないかなと思っています。

檜山 晃(ひやま あきら)

1980年東京都生まれ。盲点ハンター、ダイバーシティラボ首席研究員。2002年から「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」にアテンドスタッフとして勤務。「横浜トリエンナーレ2014」やRhizomatiks Researchとアンリアレイジの協働により生まれた空間を知覚する服「ECHO」の開発、「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」初のこども向けオンライン企画などに携わる。

ダイアログ・イン・ザ・ダーク

https://did.dialogue.or.jp/

ダイアログ・ダイバーシティミュージアム「対話の森」

https://taiwanomori.dialogue.or.jp/

(2022年11月 取材)